भाषा, लिपि और व्याकरण

मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पढ़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार ‘भाषा’ ही है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है-बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है, उसे भाषा कहते हैं।

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान – प्रदान करता है।

भाषा के रूप

भाषा के दो रूप हैं-

मौखिक भाषा – जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है।

लिखित भाषा – जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है।

लिपि – भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिह्नों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है, वे लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं

किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है।

प्रत्येक भाषा के लिपि-चिह्न अलग-अलग होते हैं तथा उन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है।

कुछ प्रसिद्ध भाषाएँ एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं-

| भाषा | लिपि |

| हिंदी, संस्कृत, मराठी पंजाबी उर्दू, फ़ारसी अरबी बंगला रूसी अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश | देवनागरी गुरुमुखी फ़ारसी अरबी बंगला रूसी रोमन |

भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं; जैसे-हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित 22 (बाईस) भाषाएँ प्रचलित हैं।

संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर, 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई।

भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा की पाँच उपभाषाएँ हैं।

| उपभाषा | बोली |

| 1. पूर्वी हिंदी 2. राजस्थानी हिंदी 3. पहाड़ी हिंदी 4. पश्चिमी हिंदी 5. बिहारी हिंदी | अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी गढ़वाली, कुमाउँनी, हिमाचली खड़ीबोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही। |

बोली – सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्पविकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता।

व्याकरण – भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।

वर्ण-विचार

बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार-

वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते।

लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग-अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या चवालीस (44) है।

वर्णमाला – वर्गों की माला यानी वर्णमाला। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं।

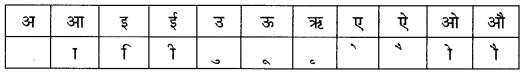

हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं।

वर्ण के दो भेद हैं –

स्वर वर्ण – जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं।

स्वर के तीन भेद होते हैं-

| स्वर | ||

| ह्रस्व स्वर | दीर्घ स्वर | प्लुत स्वर |

- ह्रस्व स्वर – इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये चार हैं-अ, इ, उ, ऋ।

- दीर्घ स्वर-इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। ये सात हैं-आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।।

- प्लुत स्वर – इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता हैं जैसे-ओऽम्। प्लुत स्वर एक ही है।

अनुस्वार – अं-(ां) वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है, उसी वर्ण के सिर पर (ां) बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है; जैसे-रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि।

अनुनासिक – इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है; जैसे–चाँद, आँगन, आदि इसका चिह्न (ँ) होता है।

अयोगवाह – हिंदी व्याकरण में अनुस्वार (अं) एवं विसर्ग (अ:) को ‘अयोगवाह’ के रूप में जाना जाता है।

व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं।

व्यंजन – जिन वर्णो का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं।

| क | ख | ग | घ | ङ | कवर्ग | ||

| च | छ | ज | झ | ञ | चवर्ग | ||

| ट | ठ | ड | ढ | ण | ड़ | ढ़ | टवर्ग |

| त | थ | द | ध | न | तवर्ग | ||

| प | फ | ब | भ | म | पवर्ग | ||

| य | र | ल | व | अंत:स्थ | |||

| श | ष | स | ह | ऊष्म | |||

| व्यंजन | ||

| 1. स्पर्श व्यंजन | 2. अंतस्थ व्यंजन | 3. ऊष्मे व्यंजन |

- स्पर्श व्यंजन – 25

- अंतस्थ व्यंजन – 4

- ऊष्म व्यंजन – 4

1. स्पर्श व्यंजन – ‘स्पर्श’ यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दाँत या ओठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क् से लेकर म् तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं।

क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है। ते वर्ग का उच्चारण स्थल दाँत है।

2. अंतस्थ व्यंजन – अंत = मध्य या (बीच, स्थ = स्थित) इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का-सा होता है।

(उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती) ये चार हैं—य, र, ल, वे।।

3. ऊष्म व्यंजन – ऊष्म-गरम। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है यानी उच्चारण के समय मुख से गरम हवा निकलती है। ये चार हैं-श, ष, स, ह।

स्वरों की मात्राएँ-

प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिह्न मात्राएँ कहलाती हैं। ‘अ’ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिह्न होते हैं। स्वरों के चिह्न मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं।

जैसे-

विसर्ग (:) – इस ध्वनि को चिह्न (:) है। इसका उच्चारण ‘ह’ की भाँति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों (संस्कृत से आए) में ही किया जाता है; जैसे-अतः, प्रातः, अंततः आदि।

आगत ध्वनि – ऑ यानी अर्धचंद्र, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है; जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, बॉल आदि।

संयुक्त वर्ण – वर्गों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्षों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण हैं-क्ष, त्र, ज्ञ, श्र।।

जैसे-

क् + ष = क्ष भिक्षा, क्षमा

त् + र = त्र त्रिशूल, त्रिभुज

श् + र = श्र श्रमिक, विश्राम

ज् + अ = ज्ञ संज्ञा, विज्ञान